1645. Para Perusak Ekosistem (2)

20-04--2025

Apakah Arnold J. Toynbee salah ketika mengatakan bahwa peradaban itu akan sangat dipengaruhi oleh tantangan dan respon? Apakah yang betul peradaban itu dipengaruhi oleh tantangan dan (kemampuan) adaptasi-nya? Apakah Karl Marx dan Engels salah besar karena tidak mengambil posisi ‘adaptif’ terhadap ugal-ugalannya kapitalisme abad 18-19 itu? Atau penggiat lingkungan juga salah besar karena tidak mengambil sikap ‘adaptif’ saja terhadap kedaruratan iklim? Apakah sentralnya ‘teori adaptasi’ dalam kemampuan mempertahankan diri bermacam spesies di Kepulauan Galapagos akan sebangun ketika itu ada dalam dunia yang penuh dengan dinamika dan dialektikanya? Atau bagaimana sik-patron ketika berkotbah kepada si-klien, apakah ia akan mengatakan: “Hai klien, cukuplah kau beradaptasi terhadap dunia buatanku?” Atau penjajah kepada yang dijajah, dengan minta supaya yang dijajah itu beradaptasi saja terhadap dunia yang dibangun oleh para penjajah. Maka bagi manusia, kemampuan beradaptasi memang adalah hal dasar atau bahkan hal mutlak dalam mempertahankan hidup, tetapi belumlah mencukupi untuk mengembangkan hidup. Dalam perjalanannya, manusia tidak hanya soal mempertahankan hidup saja, tetapi juga mengembangkan peradaban.

Maka memang narasi yang keluar dari sik-patron, sik-klien, pejuang, kacung, yang suka sok-sok-an gegayaan, akan berbeda. Kepentingan di balik narasi, nilai-nilai yang diyakini, endapan bermacam pengalaman hidup, akan juga ikut mempengaruhi. Tetapi apapun itu, bagaimana sebuah respon atau sebuah antisipasi terhadap dunia yang terus berkembang dapat terus berproses? Karena bagaimanapun yang namanya ‘mendadak respon’ atau ‘mendadak antisipasi’ akan selalu ada dalam nuansa kerapuhannya sendiri. Dan dari sini pula kita bisa membayangkan bahwa yang namanya ‘adaptasi’ itu mestinya merupakan bagian dari ‘respon’ atau ‘antisipasi’. Jadi bukan semata-mata atau membabi-buta mengambil posisi ‘adaptif’ saja. Untuk itulah kita bisa membayangkan pula ekosistem seperti apa sehingga ‘respon’ atau ‘antisipasi’ terhadap bermacam tantangan itu bisa terbangun?

Kita bisa mulai dengan membayangkan bahwa hadirnya ‘lembaga’ responsive atau antisipatif dalam menghadapi dinamika yang terus berubah bahkan semakin susah diprediksi sebagai ‘tantangan’ itu perlu prakondisi politis, prakondisi teknis, dan prakondisi sosial. Prakondisi politis bisa dibayangkan apakah kebijakan-kebijakan atau juga sebenarnya perilaku di ranah negara itu memang mendukung hadir-lahirnya ‘lembaga’ yang mampu memberikan respon-antisipatif terhadap tantangan berkembang? Dari pengalaman bermacam komunitas dan ‘dalam negeri’ juga, banyak pelajaran bahwa itu tidak muncul dari ‘maksud baik’ saja. Ternyata kemampuan respon-antisipatif banyak dilahirkan dalam ranah politik dimana ada ‘dua partai dominan’, atau ‘dua koalisi dominan’, atau adanya ‘kritik-otokritik’ dalam satu partai dominan, artinya kembali pada dasar manusiawi dimana ‘kemanusiaan’ akan lebih ditemukan pada nuansa ‘inter-subyektivitas’. Dalam salah satu unggahan ‘wisatawan’ dari Malaysia yang mengunjungi salah satu kibbutz di Israel sono, ia menginformasikan bahwa dalam pendidikan anak-anak dalam ‘komunitas sosialis’ itu, bahkan penggunaan komputer-pun dibatasi. Apalagi segala produk AI, dan anak-anak diajak untuk mengembangkan inter-subyektifitas yang ‘genuine’ di antara mereka. Atau lihat di Australia sana tentang larangan sosial-media di kalangan anak-anak. Juga di Brasil.

“Sifat, watak, wajah, dan suasana suatu bangsa ditentukan langsung oleh derajat kemampuan, seni, dan efektivitas bangsa itu dalam mengendalikan kekuasaan. Bangsa yang merdeka per definitionem adalah bangsa yang efektif mampu mengendalikan kekuasaan dalam suatu keseimbangan, demi kebaikan dan perbaikan masyarakat seluruhnya,” demikian ditulis Mangunwijaya dalam Kini Kita Semua Perantau (1989) seperti sudah disebut pada bagian 1. Artinya bukan saja soal ‘kebijakan’ dan ‘perilaku’ tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dikelola dengan tetap memberikan ruang inter-subyektifitas. Itulah mengapa bermacam kritik terhadap UU TNI mempunyai alasan yang sungguh mendasar, terlebih mengingat pengalaman jaman old. Ranah ke-serdadu-an jelas ranah yang minim inter-subyektifitas. Repot ketika dalam perang prajurit akan minta diskusi dulu terkait dengan perintah yang diterima. Laksanakan, siap-grak, begitu memang nuansanya. Bagaimana dengan prakondisi teknis dan sosial, juga bersama dengan prakondisi politis yang telah mengalami kerusakan luas dan mendalam selama paling tidak sepuluh tahun terakhir? Korupsi misalnya, terjadi dalam jumlah, keluasan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kalau hari-hari ini ada petinggi bicara soal pentingnya ‘adaptasi’ dan bla-bla-bla itu, selain tidak menyentuh akar permasalahan, maka anggap saja tak akan beda juga dengan ketika lebih sepuluh tahun lalu ada yang bicara soal ‘revolusi mental’. Atau mobil esemka itu. Seribu persen bacot doang. *** (20-04-2025)

1646. Machiavellianisme Sebagai 'Tantangan'

22-04-2025

Dari sudut pandang lain, Machiavelli (1469 - 1527) sebenarnya ingin membantu tegaknya ‘republik’. Di balik tulisannya ia seakan memperingatkan bagaimana olah-kuasa itu bisa begitu memabukkan, dan bisa-bisa semakin menenggelamkan ‘republik’. Jika Arnold J. Toynbee menyebut bahwa peradaban itu akan berurusan dengan adanya tantangan dan respon, maka sejarah menunjukkan bahwa manusia dengan segala hasratnya adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia dalam mengembangkan peradaban. Atau kalau membayangkan Leviathan-nya Thomas Hobbes (1588 - 1679), bagian pertama membahas tentang ‘manusia apa adanya’ dan bagian berikutnya adalah ‘respon’ yang ditawarkan Hobbes dalam menghadapi tantangan yang muncul dari sisi gelapnya ‘manusia apa adanya’. Tantangan dalam bentuk ‘state of nature’.

Apakah bisa dibayangkan, peradaban seperti apa jika ‘olah-kuasa’ banyak dilekati dengan ingkar janji? Dengan tipu-tipu, kebohongan-kepalsuan dan ngibul yang sudah tanpa beban lagi dan sedemikian telanjangnya? Telanjang pula seakan sedang melaksanakan secara vulgar apa-apa yang ditulis Machiavelli[1], dilaksanakan secara textbook? Mengapa laku seperti itu tidak dijadikan sebagai ‘tantangan’ yang mesti harus di-‘respon’? Bagi sik-Machiavellis akan mengatakan bahwa sah-sah saja, olah-kuasa ya riilnya memang seperti itu, tetapi lihat pengalaman bertahun terakhir, jika memakai term peradaban, keretakan peradaban bisa dilihat secara telanjang pula. Apakah anak-cucu kita akan besar nantinya dalam peradaban yang tumbuh di atas dataran kebohongan, tipu-tipu, ingkar janji, dan kepalsuan?

Laku ‘evil’ yang digambarkan di sana-sini oleh Machiavelli seperti praktek di atas itu seakan sudah menjadi banal, atau dalam istilah Hannah Arendt, banality of evil, dengan gelap-pekatnya satu rentang era tertentu: holocaust. Apa yang paling mendasar dari berkembangnya banality of evil itu? Nampaknya, ketidak berpikiran. Tak jauh-jauh amat dari analisis Wilhelm Reich (1897 - 1957) yang rentang waktu kematangan intelektualnya beriringan dengan naiknya Naziisme itu. Menurut Reich yang pengikut Freud itu, fasisme bisa merebak karena eksploitasi ‘bawah sadar’ atau katakanlah dalam terminology Freudian, id. Atau hari-hari ini bisa menjadi ‘studi kasus’, bagaimana MAGA dieksploitasi oleh Trump dkk tidak hanya saat kampanye saja. Bablas. Mengapa ‘eksploitasi id’ ini bisa begitu berhasilnya? Dari Machiavelli kita bisa belajar banyak tentang hal itu, juga dari Gustave Le Bon (1841 - 1931) yang menulis tentang crowd itu. Bahkan juga dari Gramsci, atau yang dekat-dekat: teori mirror neuron system yang terus berkembang sampai saat ini. Maka memang sungguh sangat beralasan ketika media massa, dengan kerja-kerja jurnalistiknya sungguh sangat penting dalam menghadirkan ‘perimbangannya’, terutama dalam ke-prudence-an.

Maka Machiavelli dalam konteks tulisan ini, memang mestinya dibaca dan dipahami, terutama ‘pesan-pesan tersembunyi’-nya. Ketika machiavellianisme dipraktekkan, kita mestinya mampu meraba kapan itu menjadi ‘tantangan’ yang mesti direspon. Politik tanpa ada buku Sang Penguasa-pun akan selalu ada tipu-tipunya, tetapi ketika masuk mode ‘bablasan’, disitulah jangan ragu lagi untuk menempatkan sebagai ‘tantangan’ yang mesti ‘direspon’ demi tidak retak-hancurnya peradaban. Contoh lain, bagaimana jika kemudian dipilih untuk menjadi yang ‘ditakuti’ daripada ‘dicintai’? Pengalaman jaman old, yang lebih memilih untuk ‘ditakuti’ itu ternyata membuat pondasi hidup bersama menjadi begitu rapuhnya. Buktinya? Ketika krisis datang banyak hal menjadi berantakan terutama pada khalayak kebanyakan, dan korbanpun tidak sedikit pula. Mengerikan.

Maka rasa hormat perlu disampaikan secara terbuka dan tulus terhadap siapa saja yang tanpa lelah dan bahkan berani menghadapi resiko untuk menjadi ‘minoritas kreatif’ dalam me-respon tantangan berwujud kebohongan, tipu-tipu, kepalsuan yang memang sudah sungguh ‘bablas’ itu. Juga yang menolak tanpa henti potensi berkembangnya ‘yang ditakuti’ dari pada ‘yang dicintai’. *** (22-04-2025)

[1] Lihat, misalnya: https://www.pergerakankebangsaan.com/205-Semburan-Janji-Di-Mata-Machiavelli/

1647. Aletheia dalam Times New Roman

23-04--2025

Empat tahun lalu James Webb Space Telescope (JWST) diluncurkan dan dua bulan kemudian setelah menempuh 1.500.000 kilometer dari bumi ia sampai pada ‘orbit’nya. Enam bulan kemudian tangkapan gambar pertama dikirim ke bumi. Bandingkan dengan Hubble Space Telescope yang diluncurkan tiga puluh lima tahun lalu yang berjarak (hanya) sekitar 600 kilometer dari bumi. Tigabelas tahun sebelum Hubble, Voyager 1 diluncurkan mengarungi angkasa luar. Peristiwa terkait bisa kita runut terus dari mendaratnya manusia di bulan, penemuan teleskop enam ratus tahun lalu, dan ketika dengan mata telanjang manusia mulai tertarik pada bintang-bintang di langit. Satu hal yang tetap bertahan tidak lekang oleh waktu adalah kepenasaran. Ada apa di luar angkasa itu? Bagaimana bumi terbentuk di antara sekian galaksi? Tidak hanya kepenasaran terkait bintang di langit, dengan berkembangnya mikroskop manusia juga semakin penasaran pada tubuhnya. Juga yang terus berkembang, ada apa di kedalaman laut?

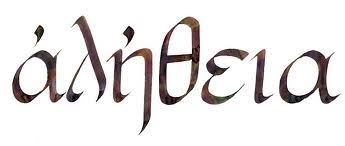

Tagline dari serial The X-Files (1993 - 2002) adalah ‘the truth is out there’. Apa itu truth yang ada di out there itu? Apakah kebenaran yang ada di langit saat hanya ada ‘mata telanjang’ menjadi gugur dengan ditemukan teleskop? Nampaknya kata ‘aletheia’ bisa menjadi pintu masuk. Aletheia adalah kata Yunani Kuno. Yang dari asal-usulnya tidak jauh-jauh amat dari kata ‘laten’ seperti yang akrab di jaman old: bahaya laten, katakanlah: bahaya tersembunyi. Ditambah awalan ‘a’ maka berarti: ‘tidak tersembunyi’. Menurut Heidegger, kebenaran sebagai aletheia adalah lekat dengan ‘ketersingkapan’. Lapis demi lapis selubung fakta itu ‘dilepas’ satu demi satu. Tidak hanya dengan Teleskop James Webb atau mikroskop, tetapi banyak hal juga ketersingkapan itu melalui proses abstraksi-imajinasi karena manusia mempunyai bahasa. Karena imajinasi bisa menjadi begitu liarnya maka ia mesti dikomunikasikan dengan imajinasi-imajinasi lain dalam ‘inter-subyektifitas’ atau kembali cek-ricek dengan realitas yang ada. Bahkan data-data yang diperoleh dari Teleskop James Webb itupun akan melalui proses di atas.

Hari-hari ini banyak di media sosial atau lainnya muncul informasi terkait ‘ijazah palsu’. Jika kita runut ke belakang maka sebenarnya kita seakan sedang membaca sebuah ‘hikayat ketersingkapan’. Terus berkembang tidak hanya soal (ketersingkapan) output atau keluarannya, tetapi juga proses dan bahkan baru-baru ini juga soal input, salah satunya daftar penerimaan mahasiswanya. Apa yang kita lihat adalah bagaimana bermacam ilmu pengetahuan itu kemudian menjadi sangat membantu proses ‘ketersingkapan’, dan bagaimana bermacam ‘inter-subyektifitas’ juga semakin mendorong ‘ketersingkapan’. Jika kemajuan adalah juga bagaimana horison terus ‘dimajukan’, pelajaran dari ‘hikayat ketersingkapan ijazah palsu’ adalah memang seperti itu jalan (kemajuan) yang harus ditapak. Memberikan kesempatan luas bagi berkembangnya ilmu pengatahuan dan sekaligus juga kesempatan luas bagi ‘inter-subyektifitas’. Yang keduanya mempunyai ‘jembatan’ pentingnya: bahasa. Bahasa yang bertahun terakhir ini seakan sudah ‘dipermainkan’ habis-habisan. Bahasa memang tidak lepas dari ‘permainan’ tetapi janganlah ‘mempermainkan’ bahasa, demikian jika mengambil inspirasi dari Driyarkara. Asal mangap, asal njeplak, ngibul yang tak habis-habisnya dengan tanpa beban lagi di ruang publik itu adalah juga laku ‘mempermainkan’ bahasa. Jika bahasa sudah sedemikian ‘dipermainkan’ di ruang publik, maka bisa diraba bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan akan tertatih-tatih juga. Apalagi jika ‘inter-subyektifitas’ mengalami ‘pengawasan melekatnya’. *** (23-04-2025)

Aletheia dalam huruf Yunani

Aletheia dalam Times New Roman

aletheia

1648. Saat Neraka Di Tangan

24-04--2025

Saat tersandung kasus, bisa-bisa hidup seakan dalam neraka. Tetapi neraka yang di depan hidung itu ternyata bisa ditunda, bahkan perlahan bisa dilenyapkan meski ia kemudian masuk babak baru dalam hidupnya sebagai: sandera kasus. Dalam perjalanan hidup manusia memang penuh dengan ‘ancaman neraka’. Saling ancam seakan masing-masing mampu menghadirkan neraka di pihak lain. Bahkan politik yang kadang disebut sebagai ‘jalan perang tanpa darah’-pun tidak lepas dari ‘gertak neraka’ pula. Termasuk pernak-pernik sandera kasus di atas. Tetapi sebenarnya ‘permainan neraka’ ini tidak hanya mempunyai konsekuensi serius di pihak ‘tersandera’, katakanlah begitu, ternyata karena yang bermain adalah manusia dengan segala hasratnya konsekuensi juga ada di pihak yang merasa neraka pihak lain ada di tangannya. Akibat merasa menjadi ‘tuhan’ sang penentu nasib.

Mengapa bisa menjadi begitu kusutnya? Karena neraka dalam bayang-bayang ‘kematian’ dalam konteks di atas bukanlah akhir, ‘kematian’-nya bisa dinegosiasikan. Maka jangan berharap akan muncul ‘tindakan otentik’ dalam dataran kumuhnya negosiasi di atas. Berbeda dengan fakta kematian yang ada di depan hidung, kematian dimana tubuh akan meregang nyawa. Ketika manusia dihadapkan pada kematian maka menjadi otentik menjadi kemungkinan juga dengan mampu dan mau ‘memilih’ kemungkinan berdasar kebebasan dan nilai-nilai yang diyakininya. Menjadi ‘tersandera kasus’ jelas ia bukanlah orang bebas, maka dari situ saja kita bisa membayangkan tidak akan muncul sikap otentik.

Dari bertahun terakhir kita bisa melihat contoh telanjang bagaimana pejabat publik yang tersandera kasus itu pecicilan semau-maunya. Dari asal mangap, asal njeplak, sampai membuat keputusan publik-pun seakan sudah tanpa berpikir lagi. Neraka itu seakan kemudian dialihkan pada publik ‘yang tak tahu apa-apa’. Tahu-tahu hidup bersama seakan dalam neraka saja, diminta untuk ‘berdamai’ dengan korupsi, premanisme, penggusuran sewenang-wenang, represi di sana-sini, menerima dengan lapang dada laku asal mangap, asal njeplak, dan seterusnya.

Maka sangat beralasan jika publik ingin pejabat publiknya hadir dengan tidak tersandera kasus. Karena pada akhirnya neraka-lah yang akan ditanggungnya. Itulah salah satu kemungkinan mengapa soal ‘ijazah palsu’ itu menjadi penting diselesaikan. Publik ingin pejabat publik-nya bersih dari sandera kasus, apalagi terkait dengan pejabat publik yang mampu menggerakkan kekuatan senjata. ‘Mega-sandera-kasus’ ini sungguh akan menghadirkan neraka di sana-sini, di kanan-kiri hidup bersama. Buktinya ada, banyak. *** (24-04-2025)

1649. Politik Skandal