1855. Angkat dan ..... Banting!

1856. Penjarahan Kerah Putih

18-01-2026

Apa perasaan kita ketika melihat sebuah penjarahan dalam berita? Penjarahan terjadi karena berbagai sebab, bisa sebagai ‘bagian’ demonstrasi yang menjadi tak terkendali, bisa karena kesulitan akibat bencana dahsyat, atau lainnya. Hampir semua penjarahan yang masuk berita dilakukan oleh ‘masyarakat biasa’, dan biasanya terberitakan dalam bentuk pergerakan massa. Bagaimana dengan ‘penjarahan kerah putih’? Penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi, klimis, dan nampak selalu sopan itu? Memangnya ada itu ‘penjarahan kerah putih’?

David Harvey dalam A Brief History of Neoliberalism (2005) mengungkap modus akumulasi ‘gaya baru’, accumulation by dispossession. Penjarahan kerah putih dalam banyak halnya tidak jauh-jauh amat dari accumulation by dispossession, meski sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Secara ilmiah, penjarahan kerah putih sebenarnya telah dibongkar oleh Marx dalam analisisnya tentang nilai lebih pekerja yang telah dirampas dengan ugal-ugalan oleh sik-pemilik modal, di bagian akhir abad-19. Yang membedakan antara penjarahan oleh ‘masyarakat biasa’ dan sik-kerah putih adalah yang pertama langsung nampak melalui ‘bahasa tubuh’-nya, sedangkan sik-kerah putih selalu saja berusaha melibatkan secara intens bahasa verbal untuk ‘mencuci’ penjarahan. Padahal menurut Albert Mehrabian, bagaimana sebuah pesan diterima itu sebagian besarnya melalui ‘bahasa tubuh’, terutama ekspresi wajah.

Tetapi ada penjarahan kerah putih yang juga memakai ‘bahasa tubuh’ secara ‘terus terang’, jaman doeloe melalui perbudakan, kerja paksa. Atau jaman now yang masih sering menampakkan diri, penggunaan apparat untuk penggusuran paksa, percènthèngan untuk kepentingan modal, dan sekitar-sekitarnya. Tulisan ini adalah kegundahan akan potensi besar pajak-pajak warga negara budiman yang dikumpulkan oleh negara justru banyak yang menjadi sasaran penjarahan kerah putih. Banyak jadi rayahan, jadi bancakan. Sebagai pembayar pajak boleh dong bersuara terkait hal ini, dan jelas pula itu bukan hal jahat. Atau ditunggangi kepentingan asing. Tidaklah …, tidak jahat dan tidak ditunggangi asing. Jika ada tuduhan bahwa itu hal jahat dan ditunggangi asing, atau ‘bayaran’, itu aèng-aèng saja, ora usah digagas.

Kwik Kian Gie dulu sering memakai istilah kong-ka-li-kong dan pat-gu-li-pat terhadap bermacam bentuk ‘penggangsiran’ sumber daya republik, atau katakanlah dalam konteks tulisan ini, penjarahan kerah putih. Cerita bersambungnya bisa kita lihat dengan telanjang bahwa itu sudah mulai dari perencanaan, termasuk tentu, alokasi anggaran. Perencanaan dalam hal ini termasuk juga kebijakan-kebijakan seperti misalnya pembebasan pajak pada entitas tertentu, misalnya. Atau ‘main-main’ di pajak atau di dunia bea cukai. Yang diganggsir adalah potensi penerimaan. Belum lagi soal tambang. Perencanaan yang grusa-grusu, tidak prudence jelas akan memberikan ruang luas bagi aksi penjarahan kerah putih. Dan berkali-kali bagaimana menampakkan dirinya, akhirnya bisa dibuat ‘kesimpulan’ bahwa ketidak-prudence-an itu ternyata pertama-tama lebih didorong oleh ke-megalomania-an. Didorong oleh kegilaan akan hal-hal besar. Kegilaan hasrat akan hal-hal besar. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana kegilaan akan hal-hal besar itu bahkan bisa berujung pada holocaust, yang menurut Hannah Arendt melalui rute banality of evil.

Para penjarah kerah putih tentu sudah paham bagaimana salah satu ‘mekanisme’ atau skema penjarahan itu ‘dipersiapkan’. Tidak ada bedanya antara (pemimpin) yang pas-pasan dalam berpikir atau cerdas, selama bisa dijerumuskan pada kegilaan akan hal-hal besar, output-nya akan sama: tidak prudence. Tentu gabungan antara plonga-plongo dan kegilaan akan hal-hal besar akan membuat penjarahan dapat dilakukan sambil bersiul-siul. Mlaku karo singsat-singsot, dab. Jika ‘perencanaan’ adalah input, maka ketidak-prudence-an itu akan melanjut pada proses dan outputnya. Maka ugal-ugalan itu bahkan seakan sudah menjadi sebuah ‘sistem’ sendiri. Output atau keluaran itupun bisa disulap semau-maunya, paling tidak adanya istilah ‘asal bapak senang’ sedikit mengindikasikan hal tersebut. Belum lagi segala sulapan statistik atau survei-survei dari para surveyor bayaran.

Apa yang sering tidak menampakkan diri terkait dengan ketidak-prudence-an? Sense of emergency yang menipis! Atau bahkan sebaliknya, menebal setebal-tebalnya dengan argumentasi yang tetap saja dilekati oleh ‘hal-hal besar’. Seakan-akan hidup bersama itu selalu sedang dalam situasi exception. Sik-diri seakan melebur dalam hal-hal besar itu, dan kemudian ingin menegaskan secara terus menerus bahwa ia-lah sik-daulat. Alur ini di dasarkan pada pendapat Carl Schmitt terkait dengan kedaulatan, sovereign is he who decides on the exception. Jika hal-hal ini semua diterus-teruskan, bisa-bisa akan jadi fasis, cuk. Fasisme sebagai salah satu bentuk puncak dari kegilaan penjarahan kerah putih. Fasisme yang tidak akan mengenal lagi ke-prudence-an. Namanya saja fasis, ada yang sudah merasa menjadi Tuhan di situ. Banyak studi tentang hal ini, jadi tidak hanya omon-omon saja. *** (18-01-2026)

1857. Paradoks (Pemerintah) Indonesia

19-01-2026

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….,” demikian tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dari teks ini kita bisa jelas melihat untuk apa ‘pemerintah negara Indonesia’ dibentuk, ada 4 hal disebut. Paradoks adalah kata serapan asing, paradox, yang sejak 1530-an dihayati sebagai ‘a statement contrary to common belief or expectation’.[1] Jika ada sebuah negara-bangsa kaya dengan sumber alam misalnya, tetapi ternyata banyak sekali rakyat miskinnya, ada paradoks di situ.

Tetapi bagaimana paradoks lahir dalam sebuah realitas hidup bersama, dalam hal ini seperti contoh di atas misalnya? Apakah karena adanya ‘kutukan sumber daya’? Tetapi siapa yang mengutuk, atau mengapa menjadi terkutuk? Boleh saja kita telisik lebih jauh soal kutuk-kutukan ini, termasuk juga yang demen mengutuk para pengkritik dan sekitar-sekitarnya itu, tetapi mengapa kita tidak kembali pada teks Pembukaan UUD 1945 di atas? Jangan-jangan hadirnya paradoks itu actor utamanya adalah ‘pemerintah negara Indonesia’? Pemerintah yang gagal menjalankan amanat sesuai dengan Pembukaan UUD 1945? Lihat contoh hari-hari ini, berapa cerdik-pandai ada di republik? Berapa ahli forensic ada di republik? Berapa universitas dibiayai oleh negara dari para pembayar pajaknya? Tetapi mengapa kasus ijazah palsu itu menjadi mbulet bertele-tele tidak karu-karuan? Bahkan lihat, berapa bermacam lembaga negara terhormat menjadi ikut hancur porak-poranda kehilangan integritas dan kehormatannya akibat mbulet-nya kasus ijazah palsu itu? Bukankah itu juga sebuah paradoks sendiri? Maka jika pemerintah sendiri terlalu banyak paradoksnya, bagaimana mau mengurai ‘paradoks Indonesia’?

Juga lahirnya ‘surat keterangan kesetaraan abal-abal’ itu, bukankah di jajaran Kementrian Pendidikan itu banyak bergelar akademik tinggi atau bahkan tertinggi? Dengan alokasi anggaran per tahunnya ratusan triliun? Tetapi mengapa sampai bisa mengeluarkan ‘surat keterangan kesetaraan abal-abal’? Bukankah itu juga sebuah paradoks?

Untuk kedua masalah di atas, untung ada trio RRT yang berdasarkan keilmuan masing-masing terus tanpa henti mengulik-ulik paradoks di atas. Seakan mereka dan pendukungnya memilih jalan ‘non-A’. Demikian juga semestinya terhadap paradoks-paradoks lainnya. Tetapi, bagaimana sebuah paradoks bisa terhayati? Atau bagaimana sebuah kontradiksi bisa terhayati? Dari bermacam tulisan dan gerak dari para pendahulu kita bisa belajar bahwa perlu upaya tanpa lelah untuk ‘memperkenalkan’ bermacam kontradiksi. Ancaman penjara dan bahkan nyawa bisa-bisa menjadi pertaruhannya. Sebab ‘paradoks Indonesia’ misalnya, akan selalu saja ada yang ingin menikmati kekayaan alam (termasuk penjajah jaman doeloe) pertama-tama untuk diri dan gerombolannya saja tanpa mempedulikan lagi apakah sik-miskin itu tambah banyak atau tidak. Bahkan Thomas Hobbes (1588-1679) sudah menunjukkan bagaimana hasrat akan kuasa itu tidak hanya dibawa sampai ajal menjemput, tetapi selalu akan dicari untuk mempertahankan apa-apa yang sudah diperolehnya. Maka pertanyaannya adalah, ‘pemerintah negara Indonesia’ itu akan berpihak seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 ataukah ia ada untuk ‘mempertahankan apa-apa yang sudah dimiliki’ atau bahkan ‘untuk mendapatkan lebih’ dari segelintir pihak?

Jika memakai istilah si-Bung, teks alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 -sebenarnya juga keseluruhannya, yang mendudukkan ‘tugas’ pemerintah negara Indonesia semestinya dihayati tidak hanya berhenti pada ‘romantika’ saja, tetapi perlu masuk dalam ‘dinamika’ dan ‘dialektika’-nya. Maka kritik adalah bagian tidak terpisahkan dari ‘dinamika’ dan ‘dialektika’. Siapa tahu segala dinamika perkembangan jaman itu akan dilihat secara berbeda, dan imajinasi antisipasinyapun bisa berbeda pula. Demikian juga dialektika, catatan masa lalu dengan menggantungkan pada ‘garis lurus maksud baik’ dan ‘stabilitas’ ternyata justru membangun sesuatu dengan kekeroposan di sana sini. Tidak hanya keropos, tetapi juga justru amanat Pembukaan UUD 1945 di atas dikhianati habis-habisan. Anti-kritik adalah salah satu tanda penting dari penghayatan akan amanat Pembukaan UUD 1945 hanyalah berhenti pada romantika saja. Romantika bukan sebagai sumber energi, tetapi justru sebagai bagian penjungkir-balikkan realitas. Sebagai sihir yang menyembunyikan segala keserakahan diri dan gerombolannya. Maka, janganlah menolak kritik apalagi memojokkan pengkritik dengan segala narasi a-b-c-d. Atau e-f-g. Jangan bikin takutlah … Dan ingat, tidak semua akan menjadi takut seperti yang dibayangkan atau dimaui. Mereka yang tidak takut akan terus menggulirkan ‘proses-proses molekuler’ perlawanan. *** (19-01-2026)

1858. Menakar Akibat Kasus Ijazah Palsu

21-01-2026

Yang dimaksud dengan ‘akibat’ adalah bagi republik. Bagi khalayak kebanyakan, terimakasih terhadap trio RRT dan seluruh ‘tim’ yang tanpa lelah, tanpa takut, terus berjuang untuk membongkar kasus ijazah palsu (dan surat keterangan kesetaraan abal-abal). Rentang waktu panjang untuk setia pada jalan ilmiah itu perlahan tapi pasti telah membangunkan banyak pihak, sadar atau tidak, terkait pentingnya ranah ilmiah dalam hidup bersama. Semakin nampak bahwa ‘masyarakat pembelajar’ itu nyata adanya, dimanapun termasuk di republik. Bayangkan ketika republik mampu membuat pesawat terbang N-250 Gatotkaca yang terbang pertama kali Agustus 1995, dan saat itu modus komunikasi via jaringan internet-digital sudah berkembang seperti sekarang ini, kemudian pihak IPTN terus menerus melakukan penjelasan sedikit-demi-sedikit dengan ‘bahasa awam’ tentang seluk-beluk bagaimana sebuah pesawat bisa terbang. Dan proses pembuatannya sedikit-demi-sedikit dikenalkan pada publik, mungkinkah N-250 itu tidak hanya berhenti sebagai kebanggaan saja? Di tengah kentalnya ‘paradigma output’, trio RRT berulang dan berulang menjelaskan keyakinannya dalam ‘paradigma proses’ dengan sangat baik, dan selalu tetap setia berangkat dari ranah pengetahuan.

Ketika petinggi kementrian pendidikan Finlandia ditanya apa kunci sukses pendidikan (dasar) di sana, jawabnya, guru, guru, guru. Standar kualitas guru yang tinggi adalah kunci suksesnya. Dari tingkat pendidikan guru, di sana guru (katakanlah guru SD-SMP) minimal adalah S2. Lalu apa ‘kunci sukses’ dari ‘masyarakat pembelajar’ terlebih dalam komunitas dengan power distance (Hofstede) tinggi? Tentu ini akan berbeda jika kita bicara terkait dengan proses belajar di sekolah. Tetapi apapun itu, tetaplah relevan jika kita bicara tentang ‘guru’ di sini, atau katakanlah yang bisa jadi ‘model’-nya. Kedua adalah soal ‘interaksi’ yang bisa saja dihayati sebagai bagian dari ‘pembelajaran bersama’. Tetapi kedua hal terkait dinamika ‘masyarakat pembelajar’ itu tidaklah di ruang kosong, ‘ruang kelas’ apa yang bisa begitu mempengaruhi proses ‘pembelajaran bersama’? Ranah atau ruang relasi kekuasaan! Bahkan dalam jawaban dari kementrian Finlandia bahwa kunci sukses dari pendidikan dasar di sana adalah guru, guru, guru, itu sebenarnya juga bicara tentang kuasa, kuasa, kuasa. Bagaimana guru sebagai pemegang capital (simbolik) tertinggi ‘terdidik’ untuk (tahu batas dalam) menggunakan relasi kuasa yang tidak setara itu secara tepat sehingga murid mendapat ruang luas dalam mengembangkan potensi diri. Atau kalau memakai istilah Paulo Freire, guru menjadi sangat sadar akan bahaya pendidikan ‘gaya bank’, misalnya.

Maka bagaimana kekuasaan menampakkan diri itu akan sangat mempengaruhi ‘ruang belajar’ khalayak kebanyakan. Dalam kasus ijazah palsu ini, sangat nampak bagaimana sontoloyo-nya si-pemegang capital tinggi dalam merespon kasus itu. Jika guru-guru pendidikan dasar di Finlandia itu minimal S2, respon dari sik-capital tinggi dalam kasus ijazah palsu nampak seperti ‘tidak berpendidikan’. Yang dimaksud dengan ‘tidak berpendidikan’ tentu bukan soal S1, S2, S3, atau lulusan sekolah, bukan itu yang dimaksud, tetapi lebih menampakkan diri sebagai tidak seiring dengan bayangan peradaban yang ingin dibangun. Respon kubu sik-capital tinggi itu semakin lama semakin nampak justru merusak peradaban. Mereka terlalu sering menampakkan diri sebagai ‘model’ berasal dari sisi gelap manusia. Sudah dengan tanpa sungkan, tanpa beban lagi melakukan langkah-langkah rusak-rusakan, sambil gegayaan, sok-sok-an, dan selalu merasa ‘di atas angin’.

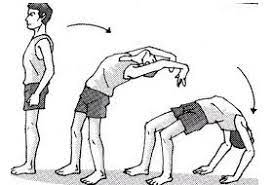

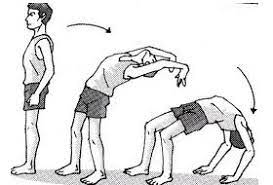

Peradaban dibangun akan banyak melibatkan ‘dunia pendidikan’ dalam arti luas. Ketika diyakini lepasnya ‘kaki depan’ dari fungsi berjalan dan dengan demikian menjadi lebih mampu mengembangkan kemampuan motorik halus, dan selanjutnya bagian otak yang bertanggung jawab terhadap bahasa menjadi ‘terpicu’ untuk berkembang. Dengan berkembangnya bahasa manusia menjadi lebih mampu mendidik diri atau juga belajar bersama. Manusia tidak hanya mampu belajar langsung dari alam, tetapi juga melalui ‘dunia ketiga’ (Popperian), misalnya dari (lembaga) mitos-mitos, karena ada bahasa. Dan seterusnya. Salah satu sinonim dari kata lembaga: institusi, merupakan serapan bahasa asing. Dari asal katanya, institusi bisa dibayangkan mempunyai proses panjang untuk mengalami institusionalisasi atau pelembagaan. Maka pembentukan lembaga-lembaga tertentu misalnya, mestinya dilihat tidak hanya sebagai yang tiba-tiba saja diputuskan adanya, tetapi ia dalam dirinya melekat proses panjang. Mengapa selalu berproses? Karena merupakan bagian dari perkembangan (panjang) peradaban!

Maka merusak bermacam lembaga ‘strategis’ karena sudah terdukung secara politis, teknis, dan sosial, adalah juga merusak peradaban. Jika menurut Toynbee peradaban berkembang karena respon dan ancaman, rusaknya lembaga-lembaga negara membuat negara gagal dalam membangun respon tepat terhadap bermacam ancaman. Yang terakhir dalam kasus ijazah palsu ini, peradaban seperti apa ketika pengkhianatan ‘diglorifikasi’ oleh mereka? Seakan mereka semakin ‘di atas angin’ karena pengkhianatan itu? Yang mau ditekankan di sini adalah, mari dukung upaya tanpa lelah, tanpa takut dari trio RRT dan lingkaran dekatnya. Republik adalah untuk mengembangkan peradaban juga, bukan untuk rusak-rusakan. Apalagi gegayaan sok-sok-an. *** (21-01-2026)

1859. Dua Paradigma?

22-01-2026

Ada berita bahwa 32 ribu pegawai Badan Gizi Nasional akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tentu berita ini terkait dengan program MBG. Padahal masih banyaaak guru honorer yang sudah menunggu kesempatan itu selama bertahun-tahun. Ketika petinggi kementrian pendidikan Finlandia ditanya apa kunci sukses pendidikan dasarnya, dengan tegas ia menjawab, guru, guru, guru. Akankah ‘paradigma’ di atas akan mengalami pergeseran-dipatahkan (paradigm shift) dengan ‘paradigma’ baru yaitu: makan, makan, makan? Apakah di Finlandia tidak ada makan siang gratis? Ada, dan sudah berlangsung lama. Memang berbeda tekanannya, makan siang gratis di sana adalah sebagai bagian dari pendidikan, bukan sebaliknya. Tentu soal bergizinya tidak usah didengung-dengungkan. Pasti bergizi, dan pasti juga tidak ada berita tentang keracunan. Jika libur sekolah, ya tidak ada makan gratis di sekolah. Makan di rumah masing-masing. Tidak ada juga murid yang ambil makan di sekolah terus dibawa pulang untuk dimakan di rumah. Tidak ada.

Tentu lain ladang lain belalang. Bukan dalam hal saran oleh kepala BGN supaya serangga -termasuk belalang mestinya, jadi menu MBG, tetapi memang penekanannya berbeda. Di republik ditekankan soal gizi dengan asumsi banyak siswa di rumah makan kesehariannya kurang gizi. Tetapi apakah sebagian besar penerima MBG itu memang benar di rumah masing-masing makanannya kurang gizi? Ada sebuah studi tentang hal ini, dan sampai pada kesimpulan bahwa salah satu kelemahan program MBG dibandingkan dengan besarnya anggaran adalah kurang tepat-nya sasaran.

Ada jalur peningkatan gizi anak yang menurut pengalaman bertahun-tahun silam bisa didaya-gunakan: lewat Posyandu (sudah ada paling tidak sejak 1985). Jika MBG dimaksudkan untuk ‘meningkatkan kecerdasan’ anak-anak sekolah, mengapa Kementrian Kesehatan tidak juga secara bersamaan ‘bernarasi lebih’ melalui Posyandu? Juga melalui ibu-ibu PKK? Salah satu factor kecerdasan tentu akan dikaitkan dengan ‘kualitas’ otak, dan dari sudut perkembangan otak setelah lahir, dikenal istilah golden period. Periode emas dimana otak akan mengalami percepatan pertumbuhan dan perkembangannya. Kapan periode emas itu? Jamak dikatakan sampai usia anak menginjak 5 tahun. Dan terutama pada rentang usia 0-2 tahun dimana dalam rentang waktu itu otak akan mengalami pertumbuhan pesat, katakanlah ia mencapai 80% ukuran dewasa.

Dalam Posyandu ada beberapa program, salah satunya pemberian makanan tambahan yang tentu bergizi, bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun. Ada juga rutin penimbangan balita. Tetapi lebih dari itu semua, ada edukasi bagi ibu-ibu hamil dan yang baru melahirkan. Termasuk peran penting ASI sebagai makanan utama bagi anak-anak usia di bawah 6 bulan, bahkan bisa diteruskan sampai anak usia 2 tahun. Atau lebih. Makanan yang sungguh komplit dan selalu siap kapan saja. Gratis. Posyandu dan ibu-ibu PKK bisa dilihat juga sebagai ujung tombak dari sebuah ‘paradigma’ tentang kemajuan suatu bangsa: bangsa maju adalah ketika para wanita dan ibu-ibunya maju, terutama maju dalam bagaimana membesarkan anak-anak mereka. Anak-anak yang mereka lahirkan. Tentu ini akan melibatkan bapak-bapak juga, semestinya. Hal di atas baru pengetahuan (dan pemberian makanan tambahan) tentang gizi makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan anak, otak terutama dan juga deteksi dini soal stunting misalnya. Untuk perkembangan maka kata kuncinya adalah stimulasi, dan tentu ini akan dibicarakan juga oleh ‘kader-kader Posyandu’ dan kelompok ibu-ibu PKK. Bayangkan jika dalam masa libur sekolah, dana MBG itu dialihkan untuk membantu penyelenggaraan Posyandu termasuk pengadaan alat-alat permainan anak terkait dengan stimulasi dini, misalnya, berapa saja bisa diwujudkan? Maka Kementrian Kesehatan bicaralah secara luas, terus menerus, bahkan sampai propaganda terkait dengan hal-hal di atas. Dari ‘struktur operasional’ Posyandu, struktur pelayanan kesehatan yang sudah mapan mulai dari Puskesmas sampai rujukan di atasnya, sungguh ini merupakan modal besar bagi pembinaan berkelanjutan Posyandu. Prakondisi teknis dan sosial sudah ada, lha kok prakondisi politis malah mundur … Aèng-aèng saja. Maunya apa sih … Tentu jika ada nuansa sebagai ‘jaringan kuasa’ jaman old boleh-boleh saja ‘waspada’, tetapi ya apa terus Posyandu kemudian ‘dikerdilkan’? Jangan ‘mengkerdilkan’ dirilah …

Kembali pada masalah di awal tulisan, akankah ‘paradigma’ makan, makan, makan, ini akan menggeser ‘paradigma’ guru, guru, guru dalam pendidikan dasar? Dan seluruh planet akan jadi minder semua? Ataukah akan dibuat polling, mana lebih mak-nyus? Silahkan saja, toh ada ‘paradigma’ lain yang sudah berlangsung lama: semau-maunya. Oké gas, oké gas … Pecas ndahé, dab. *** (22-01-2026)